COMPANY

会社情報

ABOUT

東信工業株式会社

について

従業員(グループ合計)

65名

設立

1967年

売上高(グループ合計)

29億円

PROFILE

会社概要

| 商号 | 東信工業株式会社 |

| 設立 | 1967年7月 |

| 本社所在地 | 〒120-0012 東京都足立区青井3-12-10 |

| 電話番号 | 03-3849-5357 |

| FAX番号 | 03-3849-7957 |

| 資本金 | 3,000万円 |

| 代表取締役 | 山口 裕央 |

| 従業員数 | 65名(2025年10月現在グループ合計) |

| 取引銀行 | 東京東信用金庫 綾瀬支店 みずほ銀行 千住支店 |

| グループ企業 | HDグループ ライフラインホールディングス株式会社 桐杏建設株式会社 LLアシスト株式会社 株式会社daqui |

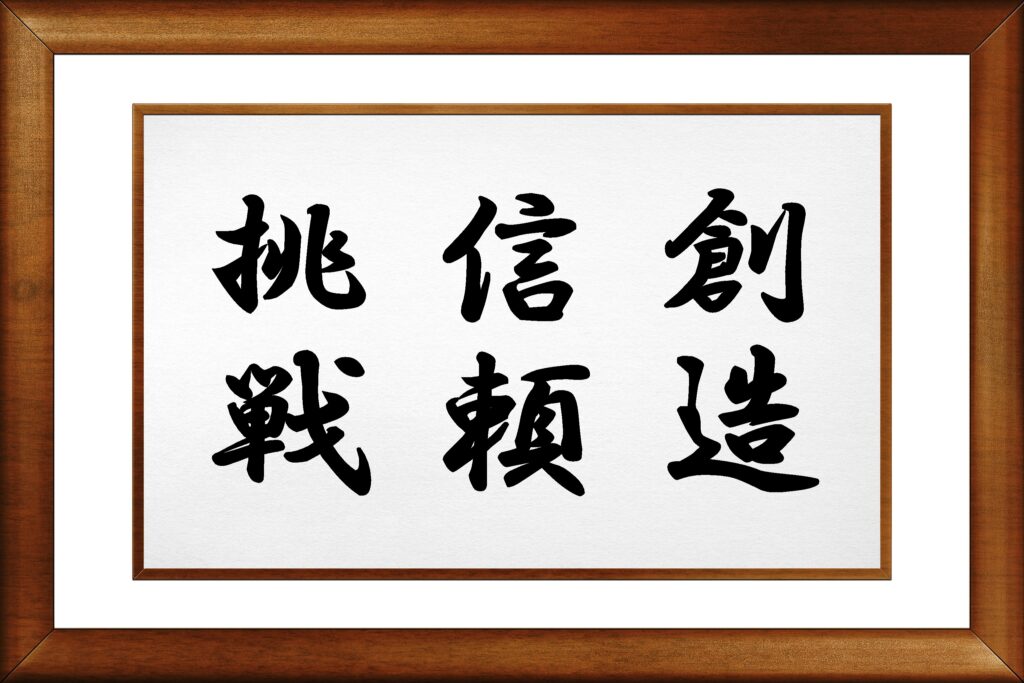

PHILOSOPHY

経営理念

ライフラインを創造し文化的な生活を支えること

信頼に足る企業であること

一歩先を見つめ挑戦し、且つ行動すること

MESSAGE

社長挨拶

東信工業株式会社がインフラを支えていく!

日本という国において欠かすことのできないインフラの耐震化。

そして生活をするうえで欠かすことの出来ないインフラの長寿命化。

私たちは様々な技術を用い長寿命化分野をワンストップで行える企業です。

生活に不可欠なライフラインを守るため、技術革新を重ね社会に貢献、学生団体と協創するなどCSRにも力を入れていきます。

コンクリート構造物とパイプラインの維持管理によって東信工業株式会社が日本の未来を支え続けます。

山口 裕央

代表取締役

COMPANY Q&A

東信工業Q&A

当社の歴史や事業の歩み、そしてこれからの課題への取り組みをQ&A形式でご紹介します。

Q1. 創業から現在までの沿革は?

1957 年、義久組として東京都足立区六町にて資本金 200 万円にて創業、その後八興産業と改名、1967 年、東京都足立区青井に東信工業株式会社を資本金 1000 万円にて設立。宅地造成に係る土木、建築の小規模工事を下請けとして受注するも契約不履行が横行したため、公共工事の元請けとなるべく 1973 年、資本金 3000 万円に増資し東京都に指名参加した。

元請け業者となり信用、信頼を勝ち取るため小さな仕事も全力で施工しつづけ、いつの間にか難しい仕事は東信工業株式会社へと言われるまでになる。当社の名称の由来もまさにここに表れており、東京で一番信用、信頼の於ける会社となるべく名付けられた。

1974 年、東京都中小建設業協会、東京都下水道専業者協会、1976 年、東京都下水道メンテナンス協同組合に入会し下水道事業と道路舗装事業の専業者として歩みだす。

元請け業者として入札に参加し工事規模が大きくなるとともに工種も多角化していく。さらに金額により分かれているランクを網羅するために 1990 年、グループ会社の桐杏建設株式会社を設立する。

このころには、東京都財務局、建設局、水道局、下水道局、交通局、住宅局、東京消防庁、東京都住宅供給公社など多くの発注先から受注するようになる。売り上げは単独6億円以上を保持するようになったが、あいかわらず小規模案件の施工にも奔走し、発注者の出先機関から便利に使われるとともに多くの信用、信頼を勝ち取っていた。中でも東京都下水道局からの評価は高く、下水道処理場内の小規模雑工事は、年間 100 件を数えるまでになった。また上下水道管渠工事も得意とし、掘削、配管、舗装の仕上げまでを自社作業にて完遂していた。

2002 年、創業者が急逝し現社長が 27 歳で社長就任。先代の経営を踏襲したが売上げは 2 億円減の4億円まで2期連続で落ち込む。多方面に及んでいた工種を得意分野のパイプライン(上下水道)工事と処理場内の雑工事中心に展開し売上げはV字回復した。

処理場内の施設管理を行う上で長寿命化の必要性を認識しそれまでに行っていた止水工事・防食工事に加え耐震補強工事に着手、コンクリート構造物の長寿命化をワンストップで行える体制をとる。その後長寿命化工事の需要が高まり、2023 期では売上げ 22 億円と成長した。

2023 年、ライフラインホールディングス株式会社を設立、グループ内でのプラットフォームと建設業施工管理者の負担を大幅に軽減するビジネスモデルを展開し現在に至る。

Q2. 3つの経営理念を掲げたきっかけ

当社の使命は社会基盤であるインフラを支えることです。

そのために技術革新をはじめ、常に挑戦し続ける必要があります。

文化的な生活を継続、進化させるとともに、創業時からの信用、信頼を裏切ることなく成長したいと考えています。

Q3. 経営理念は事業戦略として、どのように具体化されているか?

パイプラインの維持管理をはじめ文化的な生活を 365 日支える事業をしており、そこには新技術の開発や参画を日常的に行っております。

また、長寿命化工事などは供給前から需要を先読みし、新技術とともに一貫施工できる能力を身に着けています。これらは当社の経営理念そのものと思っております。

Q4. 当社事業の独自性や強みは?

コンクリート構造物の長寿命化工事はニッチな分野であり、大手建設会社以外ではやり手のいない分野でした。

そこに中小建設会社の先駆者として参入、難工事を数多くこなしてきたため高い信頼を得て、設計協力などを要請されるまでになっております。

パイプライン工事においては中小建設業 100 社程度で東京都下水を365日維持管理できる体制をおよそ50年続けており、その分野でも高い信用、信頼を得ることに成功しています。

Q5. 現在の経営課題は?

人材不足、中でも資格の不足があげられます。

当社は公共工事の元請けとして工事案件ごとに1級土木施工管理技士が必要となりますが、昨今の高齢化により資格取得者の減少、反して入職者自体の減少が、目下人材不足として課題になっております。

Q6. 将来、事業を通して、社会の中でどのような役割や貢献を果たしたいか

- 当社の事業は都市インフラを構築し生活基盤を守り続けることです。事業自体が社会に大きな貢献を及ぼすものと考えます。

- 当グループ(ライフラインホールディングス)が掲げる BX により、業界自体の離職者を減らしつつ、参入を容易にしたいと考えます。

- 当グループで働く社員とその家族に多くの還元をしたいと考えます。

- 環境問題へのアプローチも継続して行うため、Save The Clean Water JAPAN と協力し、自然保護を実施しながら学生の力を発揮する場所を提供します。

Q7. 具体的な、事業領域の拡大や現事業の改善等の方向性は?

- コンクリートおよび鋼構造物の長寿命化は今後喫緊の問題として現れてきます。大きな事故が起こる前に適切な維持管理を行う事で、リスクの軽減と予算の圧縮がはかれるため、国全体で推し進めるべき大きな事業となります。当社も更に技術力を高め、コンクリート構造物の長寿命化分野をリードしていく。

- コンクリートおよび鋼構造物の長寿命化において、ポリウレアなど新技術の導入を進め、より効率的な提案を進めていく。

- パイプライン分野においては、保持している特許技術の実用化を進めパイプラインの耐震化を進めていく。

- 公共工事以外のインフラ工事や、東京都外へのアプローチを模索し当社の技術を全国に展開できる体制の構築をはかっていく。

Q8. 取引先企業の方針やニーズが、 社員像に与える影響は?

当社の売上げの大半を占めるのが東京都の公共事業であり、東京都発注公共事業の落札には、ある程度の規模以上になると必ず監理技術者が必要となる。

これは国家資格の 1 級土木施工管理技士を取得したものしか対象とならないため、資格所持した施工管理職が絶対条件となり、その育成が急務である。

Q9. どのような人事戦略や方針を採っているか?

- 自社にて施工管理職向けの学校(OJT)を 2 ヶ月間開講し、コンクリート構造物の長寿命化工事とパイプライン工事をそれぞれ 1 案件ずつ追体験(工事開始時の書類から図面や仕様書の精査、実際の提出書類作成、施工計画の作成、施工方法の検討、写真撮影の計画、出来形の管理、再現できる調査は実施)し、その後現場補助として各現場に研修入場する。その際およそ 6 ヶ月間(2 か月程度×3現場程)複数現場で研修し、多くの知識と複数の上長や現場責任者と触れることにより早期の育成をはかっている。

- 外国人エンジニア、高齢者および女性活躍推進等を東京都の外郭団体などからコンサルティングされ、雇用を強く進めている。

Q10. 社員に求めるスキルは?

スキル自体は入社後に身に着けて頂ければと思っています。スキルを身に着けるための向上心や挑戦は必要かと思います。

Q11. 社員のモラール・モチベーションを高めるために、また社員の能力を育成・発揮させ るために、どのような施策に取り組んでいるか?

モチベーション UP には、福利厚生の充実や社内表彰など、能力の育成については上述した施工管理職の学校があげられます。

また発注者から高得点や表彰をうけた現場などはプロジェクトメンバー全員を対象に副賞を用意し、書類作成を担うメンバー(グループ会社所属)にも焦点をあてるようにしています。

Q12. 若手社員の離職防止や 2024 年問題のための施策や工夫、その他、人材に関する課題について

人材においてはまず建設業自体に入職を希望する人があまりいない現状であり、その中で新卒に入社してもらうために当社の現状を動画で外部に公表しはじめました。オフィスの雰囲気、現場 PR 動画に加え、今後全現場にて監督の意向に任せた動画を撮影することになっています。現場作業であったり、監督の仕事であったり、また自身のプロモーションビデオでも可としているので、面白いものが出てくるかもしれません。

とにかく会社自体を知ってもらうことに力をいれようと思っています。

また離職防止については先述したBXの部分になります。現場代理人、監理技術者から出来る限り書類作成をはがし、施工管理に集中するとともに時間的な余裕を持つことを可能にします。これにより今まで公共工事にかかわる建設業ではあたりまえだった1案件はすべて現場担当者に任せっぱなしという常識をくつがえし、グループ会社全体でチームとしてプロジェクトを完遂させていきます。これが離職の防止につながると考えます。